山形大学医学部 外科学第一講座 病院教授の河合 賢朗(かわい まさあき)先生によるDATuM IDEA® ウェビナーを開催しました。テーマは「乳がん診療とこれからのデータベース研究」です。

ウェビナーでは、河合先生が過去に乳がんのリスク因子や予後因子に関する研究をおこなった経験をもとに、これからのデータベース研究のあり方について解説しました。

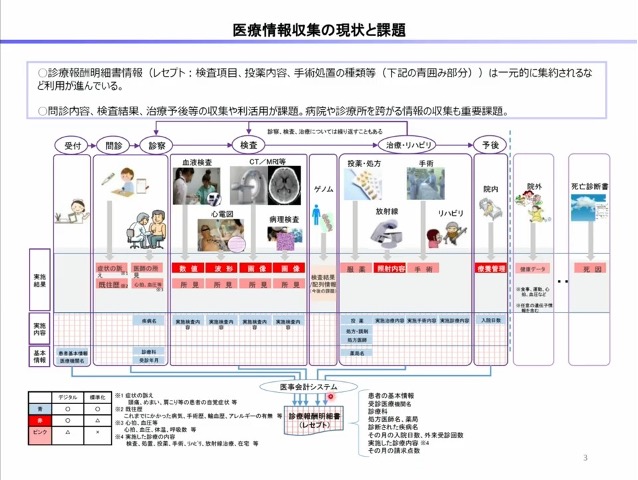

従来のレセプトデータでは診療行為の実施情報はわかるものの、臨床判断の根拠となる血圧や検査結果といった具体的な数値などを把握できません。そこで河合先生は、臨床現場の実態をより正確に解析するため、電子カルテデータなどのリアルワールドデータ(RWD)の活用が重要であると強調しています。

また、公的なデータベースとの連結やAI活用の議論も進められています。データベース連結によって医療の標準化や積極的なデータ共有など、統合的な利活用が可能になる点についても解説しました。

研究の焦点はリスク因子から予後因子へと変化

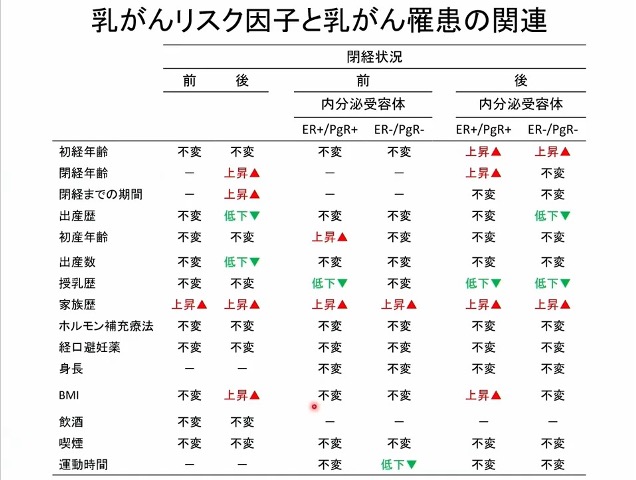

乳がんに関するリスク因子は非常に多く、長年研究されています。

日本人女性における生活習慣因子と乳がんの関連性については、閉経後の肥満が「確実」、喫煙・飲酒が「可能性あり」という研究結果があります。

さらに、2008年ごろに実施されたコホート研究や症例対照研究を通して、閉経年齢の上昇や授乳期間の長さがリスクに関連するという結果が確認できました。

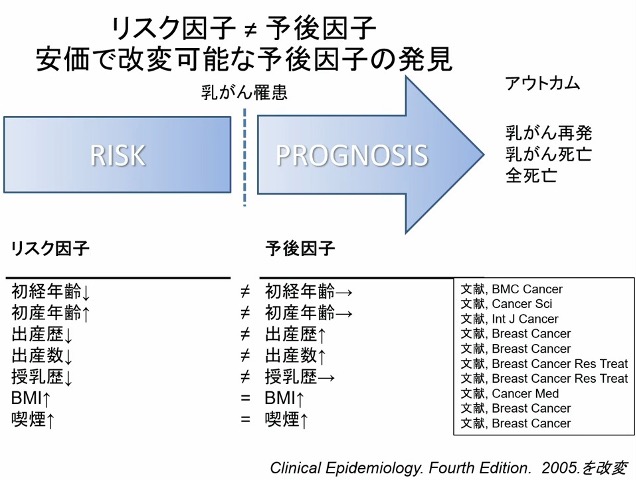

そして、乳がんサバイバーが増えるにつれ、関心は病状の経過や治療後の生存率といった予後へと移ります。

しかしながら、リスク因子が必ずしも予後に関係するわけではありません。

心筋梗塞を例に挙げると、発症しやすいのは男性である一方、予後は女性のほうが厳しいという結果が示されています。

そのため、リスク因子と予後因子を分けて考え、ひとつひとつの研究を丁寧に行う必要があります。

こうした複雑な関係性を解明するうえで強力な武器となるのが、日本乳癌学会のナショナル・クリニカル・データベース(NCD)のような大規模データベースです。実際に2012年ごろに、NCDを用いた研究でBMIと乳がんの予後との関連を検討しました。

解析の結果、BMIが標準(22程度)の患者が最もリスクが低く、痩せすぎても太りすぎても全死亡リスクが高まることがわかっています。

RWDにより推奨製剤の投与不十分である実態が明らかに

近年の研究は、早期乳がんの化学療法における有害事象、なかでも好中球減少および発熱性好中球減少症のリスクと実態把握に焦点を当てています。

早期乳がんは治癒や根治をめざす治療であるため、発熱性好中球減少症による死亡はきわめて大きな問題です。

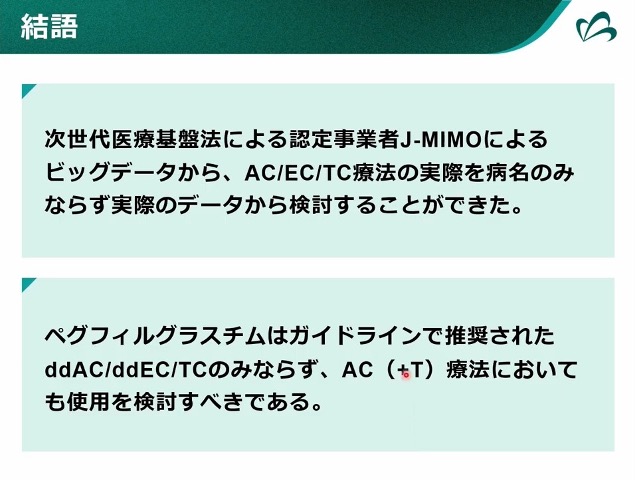

再発抑制に有効な投与間隔を狭める治療法であるドーズデンス(dose-dense)化学療法は、好中球減少といった有害事象が増える傾向があります。そのため、発熱性好中球減少が減るとされているペグフィルグラスチム(G-CSF製剤)の投与がおこなわれます。

しかし、実際はペグフィルグラスチムの投与割合が74%と必ずしも十分ではありません。その実態を明らかにしたのが、RWDです。

次世代医療基盤法の改正によりRWD解析が加速

従来のレセプトデータ(診療報酬請求書)は、「何をやったか」という診療行為の実施情報はわかるものの、医師の「判断の根拠」となる実際の検査値は含まれていません。

そのため、実際の臨床判断が反映されにくく、実態把握に限界がありました。

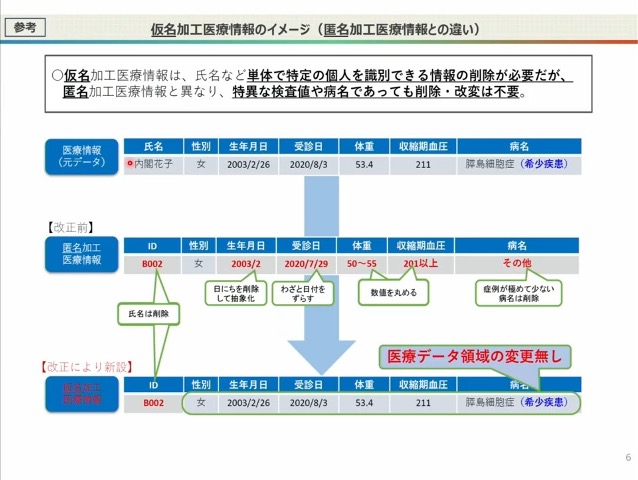

この課題を解決するのが、電子カルテデータを活用したRWD解析です。次世代医療基盤法の改正により、詳細な情報を含む「仮名加工情報」を利用できるようになったことがRWD解析を大きく後押ししました。

実際の電子カルテデータを用いた解析により、TC療法などではグレード4(好中球500/μL以下)の好中球減少が27%出現するなど、有害事象の発生率がガイドラインの想定以上に高い実態が判明しました。

このRWD解析が「レセプトデータでは分からない判断材料」を提供し、ペグフィルグラスチムを積極的に投与する必要性を明らかにしています。

データベース連結が個別化医療の研究を後押し

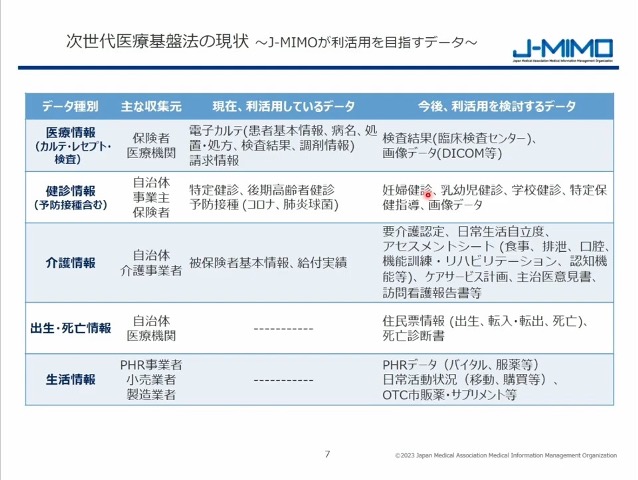

今後におけるデータ研究の可能性を広げる鍵として、各種データベースの連結が重要視されています。たとえば、国が保有する1億2千万人規模のナショナル・データベース(NDB)と電子カルテの詳細な臨床情報を掛け合わせる議論が進んでいます。

さらに、レセプト請求の正当性検証や医療機関ごとの治療戦略の解析に加え、患者がたどる治療プロセスを可視化できるようになります。

今後は画像データや病理データ、そして患者の行動履歴を記録するパーソナルヘルスレコード(PHR)などを統合し、健康行動と乳がんリスクの関連解析など、個別化医療につながる研究が可能になると考えられています。

国際的なデータ利活用の方向性として、欧州が推進する標準規格に基づいたヘルスデータの収集と一元化集約のモデルが参考になっています。日本においても、データの標準化や管理体制の強化、そして積極的なデータ共有を進める必要があると議論されています。

一方で、データベース研究、特にRWDの活用には注意点もあります。RWDは公平性の高いランダム化比較試験に比べてバイアスが懸念されます。そのため、データの作成から解析に至るプロセスが客観的で透明性があったと証明することが極めて重要です。

まとめ

乳がん研究は、従来のリスク因子を探る疫学研究から、予後改善を目的とした大規模データベースを用いた研究へとシフトしています。

これまでは医師の「判断の根拠」となる実際の検査値を含まないレセプトデータが中心で、臨床の実態把握に限界がありました。しかし、次世代医療基盤法の改正によって詳細な情報を含む電子カルテデータが利用可能になり、臨床現場のより正確な実態把握への道が開かれました。

今後はNDBと電子カルテデータなど各種データベースの連結が進み、個別化医療の推進につながる研究が可能になります。

DATuM IDEA® では、2025年7月に開催された第33回日本乳癌学会において報告された、乳癌周術期における投薬治療と副作用の実態解析に関するレポートを配布しています。

是非ご活用ください。

DATuM IDEA® について

DATuM IDEA® はウェビナーなどのイベントを通じ、製薬企業様を対象とした情報提供をおこなっています。

メール会員登録(無料)をいただくと、イベントのご案内や、TOPPANが運営するメディカル・ナレッジ・ベース

「ファーマべース」の新着コンテンツをお知らせいたします。

ぜひ日々の業務にご活用ください。

メール会員登録(無料)はこちらから