Disutilityとは

Disutilityは、医療介入や健康状態がQOLに与える負の影響を数値化した概念であり、効用値の低下量として表現されます。医療経済評価やQALY算出においては、たとえば手術後の一時的なQOLの低下や、副作用による日常生活への支障など、QOLが損なわれる要素をDisutilityとして扱います。たとえば、健康状態の効用値が0.85から0.75に下がった場合、Disutilityは0.10(QOLが0.10低下)のように、Disutilityは、QOLに対するマイナスの影響を定量的に示す手段です。

Disutilityは、QALYの調整にも用いられます。すなわち、一時的または継続的な健康の損失をQALYに反映させるため、元の効用値からDisutilityを差し引いて計算をおこないます。たとえば、がん治療によって1年間の延命が得られ、その期間の効用値が0.7と評価されたとします。さらに、その1年間に副作用があり、その影響によるDisutilityが0.05と推定される場合、副作用を考慮したQALYは以下のように計算されます。

(0.7 − 0.05)× 1年 = 0.65 QALY

このように、Disutilityを差し引くことで、治療による延命効果に加え、生活の質の低下も反映した現実的なQALY評価が可能となります。

QALYの限界と今後の展望

QALYは、医療介入の価値を「どれだけの健康利益を生み出すか」という観点から定量的に評価し、異なる治療間で比較可能性と透明性を確保するための指標です。その主な目的は、限られた医療資源をより効果的・効率的に配分することにあります。たとえば、同じ費用であれば、より多くのQALYが得られる治療の方が費用対効果は高いとされます。逆に、同じQALYが得られるのであれば、より安価な治療が望ましいとされ、こうした考え方は)増分費用効果比(ICER: Incremental cost-effectiveness ratio)を用いた費用対効果評価に直結しています。

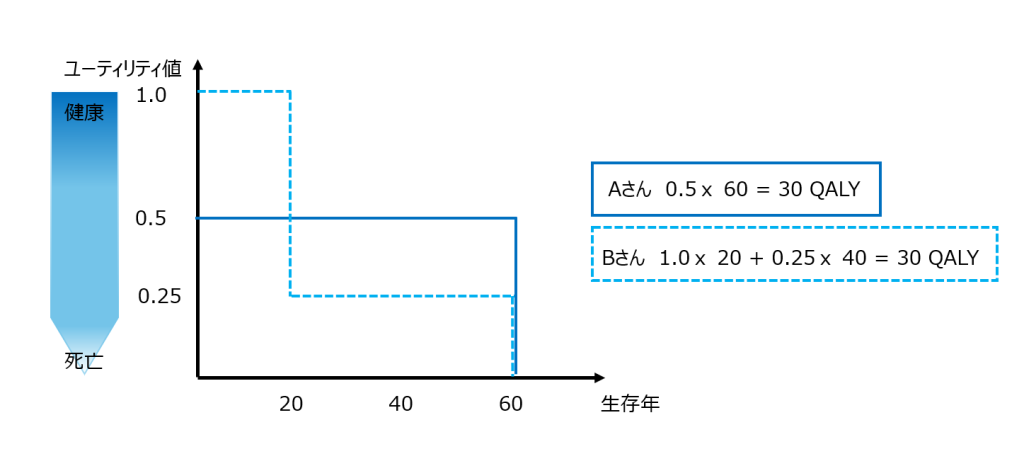

たとえば、AさんとBさんはいずれも60年間生存しましたが、健康状態の推移に違いがありました。Aさんは、最初から健康状態があまり良くなく、効用値0.5の状態で60年間を過ごしました。

→ 得られたQALY:0.5 × 60年 = 30 QALY

この記事はメール会員専用の記事です。

メール会員登録すると続きをお読みいただけます。