医師視点のアンメット・メディカル・ニーズの指標の課題について

ただし、このUMN指標にはいくつか課題が考えられます。まず医師の主観的な印象に基づいており、また、専門領域の細分化が進む中で、各疾患の専門医でなく一般内科医に調査をおこなっています。これらの課題点を考慮したうえでの指標としてみていくことは、忘れてはいけない視点であるといえます。一般内科医を対象とした調査では、個別の疾患におけるUMNを深掘りすることは難しいと考えられ、疾患別のUMNやUMNを発生させている要因を把握することが目的であれば、専門医を対象に調査をおこなうことが妥当といえます。

また、立場によって意識できるUMNは異なる可能性があり、ひとつの観点から得られた結果だけでUMNを判断するのではなく、多角的な観点でUMNを調査することが必要です。例えば、医師ではなく、がん患者の観点からUMNを把握するためには患者へのアンケート調査結果1一般社団法人 日本希少がん患者会ネットワーク、2022年がん患者アンメットニーズ調査、日本希少がん患者会ネットワークホームページ、2022年、https://rarecancersjapan.org/umn2022/、2024年10月15日を確認することも有用と考えられます。また、現在の治療技術において十分なアウトカム改善に至っていない疾患領域のUMNを把握するためには、患者のアウトカム情報が確認できる電子カルテデータベースの解析が有用と考えられます。次の項では、その他の視点でのUMN把握の手法の例をお示しします。

その他の視点でのアンメット・メディカル・ニーズ把握の手法

患者が報告する課題、アンメット・メディカル・ニーズ

UMNは本来、患者さんにおいて満たされていないニーズです。そのため、患者さんを対象とした調査を実施してUMNを把握する方法もあります。

例えば、日本のリウマチ性疾患患者さんにおけるUMNの実態について、システマティックレビューを実施した報告2Yamazaki S, Izawa K, Matsushita M, Moriichi A, Kishida D, Yoshifuji H, Yamaji K, Nishikomori R, Mori M, Miyamae T. Promoting awareness of terminology related to unmet medical needs in context of rheumatic diseases in Japan: a systematic review for evaluating unmet medical needs. Rheumatol Int. 2023;43(11):2021-2030.では、特定された研究のほとんど(25件中19件)が患者アンケート調査に基づいています。また、UMNに関連すると考えられる要素として、精神神経症状(うつ、疲労、痛み、恐怖、不安、睡眠障害)、治療へのアクセス、健康状態の指標、社会的サポート、日常生活活動、患者満足度、Quality of Life、ライフスタイル、健康への態度などが注目されていることが報告されています。

その他、アトピー性皮膚炎の患者さんを対象にしたアンケート調査3Kamei K, Hirose T, Yoshii N, Tanaka A. Burden of illness, medication adherence, and unmet medical needs in Japanese patients with atopic dermatitis: A retrospective analysis of a cross-sectional questionnaire survey. J Dermatol. 2021;48(10):1491-1498.では、治療におけるUMNとして、25項目の要素について重要と考えるかどうか、実際に満足しているかどうかを尋ね、結果を散布図で示しています。その結果、重要であるにもかかわらず不満足な要素として、治療費、通院の負担、疾患の予後についての説明を挙げています。この研究では他にも、残余リスクとして患者さんの服薬アドヒアランスに注目し、ヘルスリテラシーや、医師・看護師・薬剤師とのコミュニケーションや受けた説明への満足度が重要であることを報告しています。

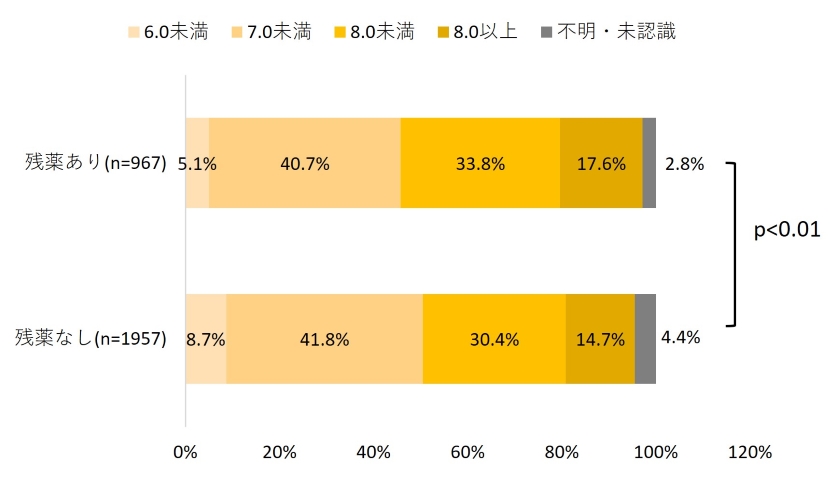

処方された薬を服用しない場合に発生する残薬も残余リスクの原因となり、UMNと関連します。患者アンケートに基づく研究では、糖尿病患者さんにおいて、「残薬あり」が33.1%であることを示し、残薬ありの方が有意に血糖コントロール不良であることを報告しました(図3)4寺内 康夫ほか、経口治療薬服薬中の2型糖尿病患者の残薬に関する調査―残薬有無に影響する要因分析―、薬理と治療、2017、45(11)、1763-1773。残薬に関連する要因として、服薬頻度高(1日2回以上)、性格が楽観志向、治療へのあきらめ志向を挙げ、残薬を回避する要因として、診療所での受診、性格が几帳面、症状を管理しようとする志向性などを挙げています。

コンサルティングが作成)

この記事はメール会員専用の記事です。

メール会員登録すると続きをお読みいただけます。