増分費用効果比(ICER: Incremental cost-effectiveness ratio)とは

ICERの定義

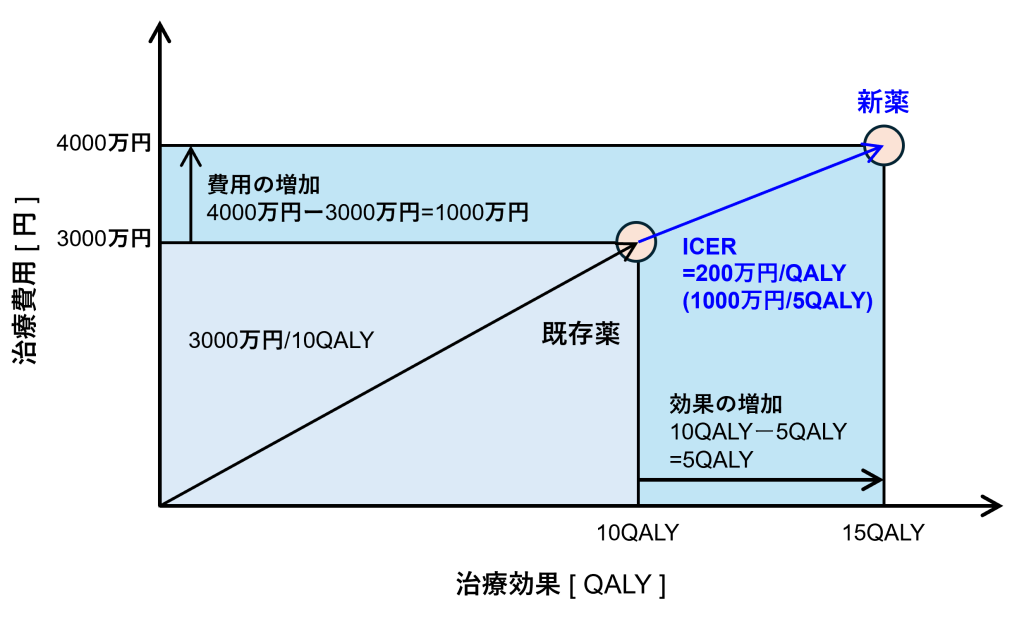

増分費用効果比(ICER)は、新しい医療介入が経済的にどれだけ効率的かを判断するための指標です1国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)、中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン2024年度版、国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センターホームページ、2024年、https://c2h.niph.go.jp/tools/guideline/guideline_ja_2024.pdf、2025年6月4日。これは、現在主流となっている医療技術などの他の選択肢と比べて、新しい医療技術を採用した際に、健康状態の改善や生存期間の延長といった「効果」を1単位得るために、社会や医療制度が追加的に負担しなければならない「費用」を示します2五十嵐 中、薬剤経済,わかりません!、ファルマシア、2015、51(10)、937-941。効果の指標としては、QOLで調整した質調整生存年(QALY: Quality-Adjusted Life Year)が国際的によく用いられます3五十嵐 中、薬剤経済,わかりません!、ファルマシア、2015、51(10)、937-941。ICERは、単に費用が安いか高いか、あるいは効果が大きいか小さいかだけでなく、そのバランス、つまり「増分効果に見合うだけの増分費用なのか」を評価するために必要です。これを計算するための具体的な式4国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)、中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン2024年度版、国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センターホームページ、2024年、https://c2h.niph.go.jp/tools/guideline/guideline_ja_2024.pdf、2025年6月4日は以下のとおりです。

ICER [円/QALY] = IC[円] / IE[QALY] = ( CA – CB )/ ( EA – EB )

IC:増分費用 IE:増分効果

CA:治療Aの期待費用 CB:治療Bの期待費用

EA:治療Aの期待効果 EB:治療Bの期待効果

この計算により、例えば「1QALYを余分に獲得するために、比較対照薬よりも〇〇万円多くかかる」といった形で結果が示され、その数値が小さいほど、より少ない追加費用で効果が得られることを意味し、費用対効果に優れていると解釈されます。

比較対照の設定

費用対効果を適切に評価するためには、新しい医療技術を「何と比べるか」という比較対照の選定が極めて重要です。この選定が評価結果を大きく左右するため、慎重な検討が求められます。日本の医療技術評価(HTA:Health Technology Assessment)では、評価対象となる医療技術が市場に導入される時点で、臨床的に幅広く使用されており、新しい医療技術によって代替されると想定される医療技術の中で、治療効果がより高いものを一つを選択する事が原則とされています5国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)、中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン2024年度版、国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センターホームページ、2024年、https://c2h.niph.go.jp/tools/guideline/guideline_ja_2024.pdf、2025年6月4日。一般的には、単に市場シェアが高いだけでなく、臨床ガイドラインで推奨されているか、また、一定以上の治療効果が確立されているかといった臨床的な妥当性も重要です。有効な治療法が存在しない疾患領域では、無治療や経過観察が比較対照となることもあります。どのような比較対照を選ぶかによって、新しい技術の相対的な価値が異なって見えるため、その選択理由を明確にすることが、評価の透明性と信頼性を高める上で不可欠です。

この記事はメール会員専用の記事です。

メール会員登録すると続きをお読みいただけます。