アンメット・メディカル・ニーズを把握することの重要性について

「アンメット・メディカル・ニーズ把握の目的」でも示したように、治療技術が存在しない疾患領域や、欧米で承認されている治療技術が国内では利用できないドラッグ・ラグなどの問題がある疾患領域には、明確なアンメット・メディカル・ニーズ(UMN)が存在します。加えて、治療技術が存在する領域であっても適切な投薬治療がなされていない、あるいは投薬されていても管理目標に達していないなど十分なアウトカムの改善に至っていない疾患領域にも、潜在するUMNがあります。そのため、治療技術の有無だけでUMNを把握することは難しいといえます。

ある疾患領域において、潜在するUMNを顕在化するためには、メディカルアフェアーズ(MA)活動を通して当該疾患領域の事実を収集し、その事実を解釈したInsightを導出することが必要です(Insightについては「Insightに関する考え方①」をご参照ください)。UMNを把握するための具体的な手法には、ドラッグ・ラグの観点からUMNを調査する、電子カルテデータベース解析により患者アウトカムから潜在するUMNを探索する、医師などの医療従事者や患者に対してUMNを聴取するためのアンケートやインタビューを実施するなど、複数の方法が考えられます。

そして、UMNの把握により、潜在リスクや潜在的な市場規模が明らかになり、診療環境のUMNと治療の充足状況を組み合わせると、医薬品の開発余地に注目することが可能になります。

アンメット・メディカル・ニーズの指標について

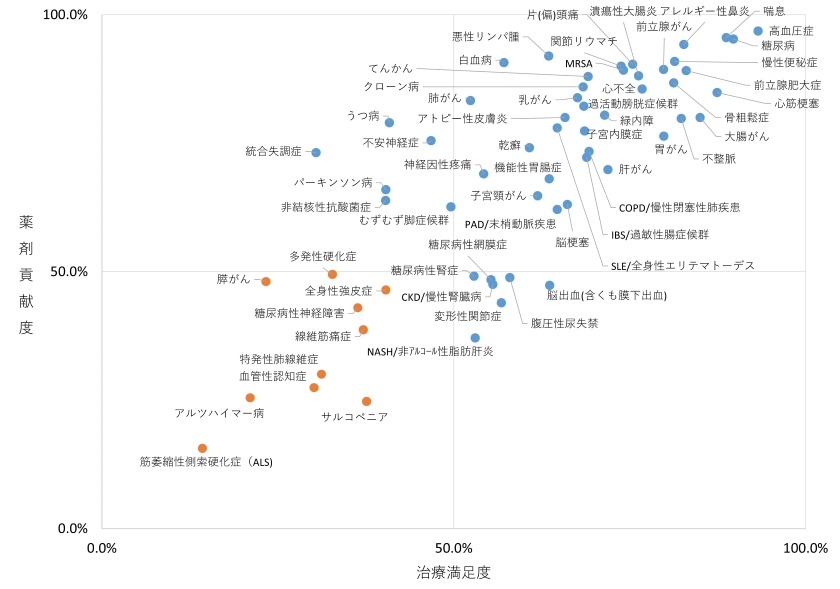

以下に示すように、医師を対象とした疾患ごとの治療満足度・薬剤貢献度の調査結果は、UMN把握の指標のひとつとして有用です。

アンメット・メディカル・ニーズの可視化について

日本製薬工業協会のレポートで使用されている治療満足度・薬剤貢献度は、ヒューマンサイエンス振興財団が1994年度から2019年度までの間、ほぼ5年に一度、一般内科医を対象に実施した調査の結果に基づいています1公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団、国内基盤技術調査報告書「60 疾患に関する医療ニーズ調査(第 6 回)」【分析編】、2020年。疾患ごとに、治療満足度は「十分に満足」「ある程度満足」「不満足」「治療が行えているとはいえない」の4段階で得た回答のうち「十分に満足」あるいは「ある程度満足」と回答した医師の割合であり、薬剤貢献度は「十分に貢献」「ある程度貢献」「あまり貢献していない」「効く薬がない」の4段階で得た回答のうち「十分に貢献」あるいは「ある程度貢献」と回答した医師の割合になります(図1)。

とに株式会社ヘルスケアコンサルティングが作成)

2000年の調査結果からの推移をみると、治療満足度・薬剤貢献度ともに改善がみられています(2000年と2019年の両方で調査対象となった36疾患のうち、治療満足度・薬剤貢献度ともに50%未満の疾患数:2000年 22疾患、2019年 4疾患)。2000~2010年には多くのがんで分子標的薬などの新しい機序の医薬品が登場し、同時期に治療満足度・薬剤貢献度が大きく改善したことから、UMNが改善していく実態をある程度捉えていると考えられています(図2)。そうした経緯から、UMNを協議する厚生労働省の委員会などの資料でも取り上げられています2厚生労働省、(再掲)薬価専門部会 (平成25年9月25日) 日薬連提出資料、厚生労働省ホームページ、2013年、https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000026258.pdf、2024年2月20日 3厚生労働省、中央社会保険医療協議会 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会合同部会資料、「高額医薬品(認知症薬)に対する対応」に係る意見、厚生労働省ホームページ、2023年、https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001165060.pdf、2024年2月20日。

この記事はメール会員専用の記事です。

メール会員登録すると続きをお読みいただけます。